(その1より)

アンダマン諸島で、自由インド仮政府を樹立し、三色旗を掲げたチャンドラ・ボースは、いよいよ祖国解放の戦いを始めます。

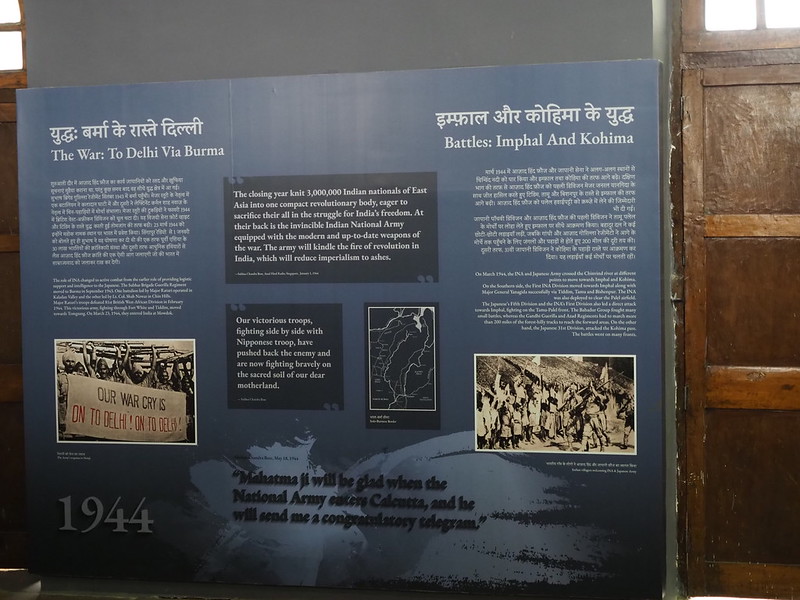

そのチャンドラ・ボースの祖国解放を、日本が真剣に支援した事は、チャンドラ・ボース博物館に掲げられている彼の声明に読み取れます。

「我々の血でデリーへの道を開くのは、真摯な助力を与えてくれた日本に報いる唯一の道である」

上の言葉が、アンダマン諸島の展示に大書されています。

そしてその言葉が、インド独立の英雄である、チャンドラ・ボースの博物館を訪れるインドの人々の目に、毎日触れるのです。大英帝国による圧政からインドを救おうとした日本の支援を、インドは忘れてはいませんし、それは彼らの日本に対する認識の基礎となっています。

日本人も記憶するべき、子供に教えるべきではないでしょうか?

忘れてはいけないのは、この博物館は印度国営で、安倍首相と仲の良いモディ首相の手で、開館の栄誉が与えられた事です。

つまり、この博物館の展示は、インドの公式見解なのです。

そして、インパール作戦が始まります。

「インドが呼んでいる。

血は血を呼んでいる。

立ち上がれ、無駄にする時間はない。

武器を取れ。

敵軍を切り裂き、我々の道を開こう。

或いは、もし神がそう望むなら、我々はインドに殉じ、命を捧げ、わが軍をデリーに至らしめる道に口づけし、最後の眠りにつくだろう。」

当初は破竹の快進撃を続けましたが、英印軍の補給所の奪取に失敗し、結果は惨敗に終わります。

日本では補給を軽視した大失敗の作戦とされるインパール作戦ですが、その糊塗された悪評には、こういった大日本帝国によるインド独立への貢献を覆い隠す意図があるように思えます。

そして、運命の終戦を迎えます。

昭和20年8月15日の終戦後、8月18日にチャンドラ・ボースは台湾での飛行機事故で亡くなります。ソ連の協力を得る為に、満州へ渡る予定であった、とも言われますが、良く判りません。

終戦後、前述の通り、大英帝国はインド国民軍(INA)に参加した士官、兵士を裁判にかけ、イギリス国王への反逆の罪で極刑を言い渡します。

その裁判はレッド・フォートで行われ、判決もレッド・フォートで言い渡されました。昭和20年11月の事です。

この判決に怒り狂ったインドの民衆が、インド各地で一斉に立ち上がり、大規模な抗議行動が発生しました。この抗議のあまりの凄まじさに、大英帝国は遂に、インドの放棄を決定します。

画して、1947(昭和22)年8月15日に、インドは独立を果たします。

反逆罪に問われたインド国民軍の士官と兵士も、無事に釈放されました。

ここに、当時のインドの人々にとっては何時になるのか検討も付かなかった、遠い遠い将来のことと思われたインドの独立が、大東亜戦争戦争終戦後、僅か2年で達成され、そしてそれは、アジア諸国の独立の嚆矢となりました。

独立を諦めずに行動を起こし、その身を殉じたチャンドラ・ボースがいたからこそ、インドが独立を勝ち得た事をインド人は良く知っています。

今だにチャンドラ・ボースの人気は非常に高く、「チャンドラ・ボースは生きている(いた)」という類の本が、何度でもベストセラーになり、それに併せてか、彼の死を巡るインド政府の公式調査も、これまでに何度となく行われています。

そして、インドの独立の為に戦ったインド国民軍(INA)と共に、大日本帝国陸海軍が戦った事を、インドという国が存続する限り、彼らは語り継いでくれると思います。

日本とインドの友情は、僕たちの父祖の血と汗で、礎が築かれているのです。

だからこそ、日本でも教えるべきですし、再評価されるべきです。僕はそう思いつつ、インド独立の地を後にしたのでした。

(つづく)

No comments:

Post a Comment